El economista advierte que la inteligencia artificial no es algo fijo ni determinista, sino una construcción política y social. Su llamado: usarla para empoderar trabajadores, defender la democracia y evitar la dependencia tecnológica.

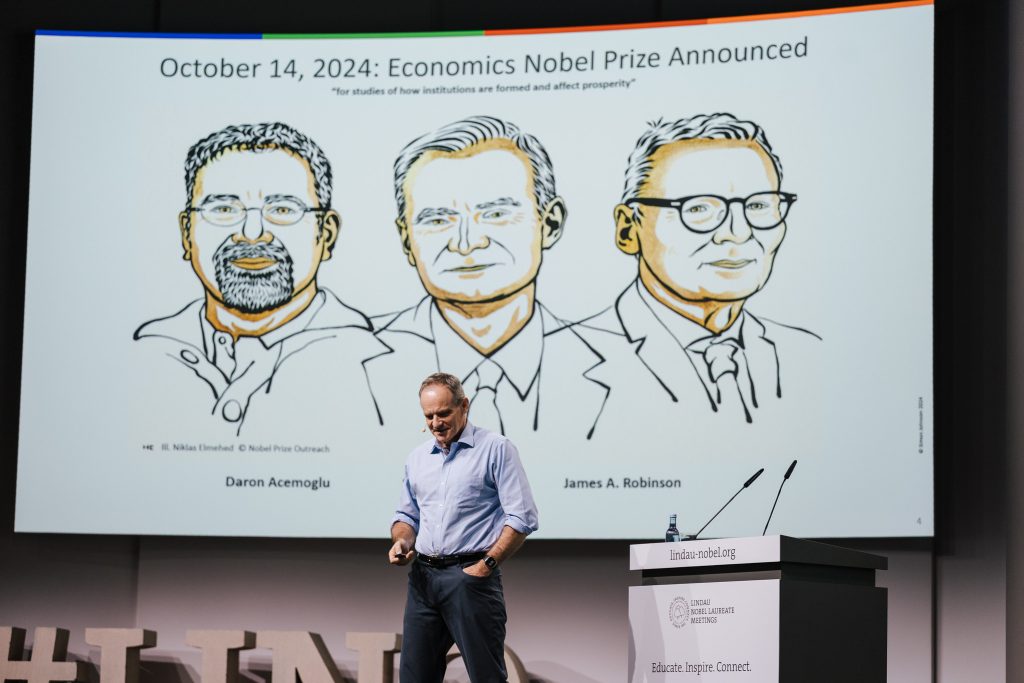

Simon Johnson se ha convertido en una de las voces más críticas frente al rumbo de la inteligencia artificial. Para el Premio Nobel de Economía en 2024 y profesor del MIT, el verdadero debate no es técnico, sino político: ¿se usará la IA para ampliar la desigualdad y la manipulación, o para fortalecer a los trabajadores, democratizar la innovación y ayudar a los países en desarrollo?

“La tecnología no es algo fijo ni determinista; es el resultado de elecciones sociales y políticas”, señala. El riesgo es evidente: que la IA consolide un futuro beneficioso para unos pocos –los dueños de la tecnología– y perjudicial para la mayoría.

El escenario que Johnson advierte en sus presentaciones, libros como ‘Poder y Progreso’ y en diálogo con Forbes Colombia es inquietante: un futuro donde la IA genere enormes ganancias para un puñado de compañías y para quienes controlan el conocimiento y el capital, mientras deja atrás a la mayoría de trabajadores y países.

Ese desequilibrio, añade, no solo ampliaría las brechas sociales, sino que también intensificaría problemas globales ya graves, como el cambio climático y las presiones migratorias.

Sin embargo, para este economista británico con nacionalidad estadounidense el reto central no es detener la innovación, sino orientarla hacia una política pro-trabajador que refuerce la productividad de las mayorías y no solo de las élites.

“Lo fundamental es desarrollar tecnologías que aumenten la productividad de personas que no tienen mucha educación”, dijo Johnson a Forbes, durante la Conferencia de Premios Nobel de Economía que se realizó en Lindau, Alemania, en la última semana de agosto.

En lugar de enfocarse en reemplazar trabajadores, Johnson propone un giro de perspectiva: aprovechar la accesibilidad de la IA para empoderar a quienes hoy ocupan los eslabones más débiles del mercado laboral.

Según Johnson, ya existen empresas y organizaciones civiles que intentan aplicar la IA de este modo, pero el problema es que el sector tecnológico no lo tiene como prioridad. Silicon Valley responde a incentivos financieros y a la presión de los accionistas, no a las necesidades sociales. Por eso, subraya, se requieren políticas públicas activas que promuevan la innovación desde abajo.

Entre sus propuestas figura la creación de “retos nacionales” o “grandes desafíos”: convocatorias en las que los gobiernos definan problemas sociales urgentes —desde mejorar la formación de trabajadores de baja calificación hasta aumentar la productividad agrícola— y animen a jóvenes y mayores a presentar soluciones basadas en IA. De este modo, se generarían “efectos demostración” que podrían escalarse y compartirse más ampliamente.

“Lo importante es alentar la innovación de base, empoderar a los trabajadores en el desarrollo de tecnología y compartir los avances de manera más abierta”, explica. El objetivo no es un reemplazo masivo, sino un círculo virtuoso donde la IA refuerce capacidades humanas y abra nuevas oportunidades.

Johnson reconoce que esta visión contrasta con la lógica dominante en la industria, que apuesta por la automatización como forma de reducir costos laborales. Pero advierte que sin un cambio de enfoque, la IA corre el riesgo de profundizar desigualdades y de marginar aún más a quienes ya tienen menos oportunidades educativas.

La tarea de los gobiernos, insiste, es doble: diseñar incentivos que orienten la innovación hacia fines pro-trabajador y asegurar que esas tecnologías se difundan ampliamente en lugar de concentrarse en unos pocos mercados. “La IA es accesible, la gente tiene ideas, pero necesitamos políticas que multipliquen esas iniciativas y les den escala”, concluye.

En una era de incertidumbre tecnológica, Johnson ofrece una hoja de ruta clara: si los estados se limitan a observar, las grandes tecnológicas decidirán el futuro del trabajo. Pero si se apuesta por una política pro-trabajador, la IA puede convertirse en una herramienta para ampliar derechos, democratizar la innovación y dar voz a quienes históricamente han estado al margen del progreso.

EL IMPACTO DE LA IA EN LA ECONOMÍA

Aunque algunos analistas prevén una revolución comparable a la electricidad o al internet, el académico sostiene que las proyecciones más realistas son mucho más modestas.

Según cifras recientes de Daron Acemoglu, otro referente en el debate, ganador del Nobel con James Robinson y el propio Johnson, el año pasado, los posibles aumentos de productividad derivados de la IA apenas alcanzarían un 0,66% en el largo plazo, muy lejos de los escenarios entusiastas.

Las razones son múltiples: la automatización de tareas puede no ser tan rentable como se cree, los ahorros de costos avanzan lentamente y, sobre todo, la mano de obra liberada corre el riesgo de no reinsertarse productivamente, como ya ocurrió en Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008.

El panorama, explica Johnson, está marcado por visiones divergentes. En un extremo, la IA podría convertirse en una tecnología incremental, con efectos limitados sobre el crecimiento. En el otro, podría transformar la ciencia, acelerar el progreso y dar origen a nuevas formas de innovación autónoma. Entre tanto, persisten riesgos inmediatos: una reducción adicional en la participación del trabajo en el ingreso y la pérdida de oportunidades para quienes poseen solo habilidades cognitivas básicas.

Frente a este dilema, el Nobel plantea que la política pública debe optar por una senda “pro-trabajador”, con énfasis en educación, salud, regulación del mercado laboral y estándares claros frente a la vigilancia en los lugares de trabajo. Sin embargo, advierte que las tendencias actuales van en dirección contraria: recortes en ciencia, restricciones a la inmigración de talento y debilitamiento de sectores basados en el conocimiento.

Más allá de la economía, Johnson alerta que la democracia enfrenta un riesgo aún mayor: el uso de la IA en campañas de desinformación y en la expansión de sistemas de vigilancia.

“Si se permite la manipulación de imágenes y mensajes y resulta cada vez más difícil distinguir qué es verdadero o qué posiciones existen realmente, entonces no puede haber democracia”, advierte. Y sin democracia, subraya, los conflictos dejan de resolverse de manera pacífica y vuelven a derivar en diálogos polarizados y confrontaciones a nivel nacional e internacional.

El problema, según Johnson, es que las grandes tecnológicas no quieren asumir esta responsabilidad. Consideran que implementar controles efectivos resulta costoso o incómodo, pese a contar con recursos prácticamente ilimitados. En la práctica, esa falta de acción abre la puerta a fraudes, campañas de desinformación y estafas cada vez más sofisticadas. En Estados Unidos, recuerda, proliferan los engaños dirigidos a personas mayores mediante suplantación de identidad y manipulación digital facilitada por la IA.

Johnson aclara que no se trata de exigir un sistema sin fallas, algo imposible. El objetivo es que las empresas “al menos intenten progresar” en la detección de contenidos falsos, en la protección de usuarios vulnerables y en la transparencia de los algoritmos. “Son gente muy inteligente, con capital ilimitado, y deben dar un paso al frente para reconocer cómo se causa el daño y cómo se expande la desinformación”, enfatiza.

El riesgo no es menor: si las sociedades no logran contener la manipulación digital, el espacio público puede convertirse en un terreno minado de falsedades y suplantaciones, con ciudadanos incapaces de diferenciar hechos de ficciones. Y en ese escenario, advierte Johnson, la convivencia democrática se torna inviable.

El economista plantea que las empresas de IA deben aceptar que su papel no se limita a crear productos innovadores, sino también a asumir el costo de mitigar sus efectos nocivos. La tarea es compleja y cara, pero ignorarla supone permitir que la tecnología erosione la confianza social.

En un momento en que la inteligencia artificial avanza con rapidez, Johnson deja una advertencia contundente: el verdadero peligro no es la IA como tal, sino la renuncia de los actores con poder a reconocer sus responsabilidades. Sin mecanismos claros contra la manipulación y la desinformación, la tecnología dejará de ser un motor de progreso y se convertirá en un arma contra la democracia.

En su visión, el futuro de esta tecnología no dependerá únicamente de la innovación, sino de la capacidad política para moldear sus efectos sociales y económicos.

EL PAPEL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

En la narrativa global sobre la inteligencia artificial (IA) suele presentarse un tablero dominado por dos potencias: Estados Unidos y China. Sin embargo, para Johnson los países de ingresos medios y bajos no están condenados a la pasividad. Por el contrario, pueden convertirse en actores influyentes si definen sus propias prioridades y crean mercados colectivos de innovación.

Para ello propone un modelo inspirado en la experiencia con las vacunas. “Si usted dice: invente una vacuna que resuelva este problema y la compraremos, incentiva a que se produzca algo útil. Lo mismo puede hacerse con la IA”, explica. La idea es formar alianzas de compra entre países en desarrollo y comprometerse a adquirir soluciones tecnológicas para problemas específicos: productividad agrícola, transporte urbano o gestión de recursos naturales.

El punto central es que estos países definan sus problemas y condiciones, en lugar de aceptar pasivamente las soluciones importadas desde Silicon Valley o Shenzhen. “Si ellos definen sus problemas, eso es colonialismo digital. Pero si los define usted mismo, no hay razón para caer en esa trampa”, sentencia.

La clave, según Johnson, es evitar la dependencia tecnológica y apostar por un modelo colaborativo en el que gobiernos, empresas y sociedad civil articulen la demanda.

El mensaje final es claro: la rivalidad entre Estados Unidos y China marcará titulares, pero no debe definir el futuro de la IA en América Latina, África o Asia. Si los países en desarrollo se organizan, no serán meros espectadores de la revolución tecnológica, sino protagonistas de un cambio que responda a sus propias realidades.

Fuente: Forbes Chile